内容摘要:

关键词:

作者简介:

摘 要:翻译过程是一个语际演变的转化过程。对这一演变过程的描述可以诉诸历史演变和类型演变两种形态。这两个维度分别对应于历史语言学和类型学。研究尝试性地分析了关于这两种演变取向的问题,其中包括动词的及物性与不及物性、述谓与指称、实现与构成以及名动包含和名动分立之间的相互演变,探讨了在翻译研究中实施这两种理论性描述的可能性,籍此进一步拓展翻译的理论研究空间。

关键词:翻译;语际演变;历史性;类型性;界面驱动

作者简介:刘华文,博士,教授。研究方向:译释学,语际历史书写,认知与翻译,翻译诗学,双语词典学。

0.引言

翻译研究中在对原文和译文进行比对时历来忽略了它们之间的历时性(亦即历史性),而只将它们看成是共时存在的语言实体。当然,历时性有时也会得到强调,主要是对同一个原文的不同时代的译本进行比对,这种历时性研究并没有发生在原文和译文之间。如果翻译研究仅仅局限在共时性研究之上则是不全面的、不完整的、缺失的,所以应该弥补这样一个缺失,使得翻译研究具有完整性和全面性,我们不妨从原文到译文发生的语际之间的演变入手。当然,这一演变可能体现在语言的三个层面,即句法、语义和语用。语义层面上的演变一般表现为词汇化(lexicalization),而句法层面上的演变一般称作语法化(grammaticalization)。(布林顿2016:28-36)但我们这里的研究主要考察这两个层面在语际演变上的呼应性,也就是界面性。本文主要从对翻译的界面演变考察入手,以便探究在翻译研究中引入历史维度的可能性,说明翻译研究的历时和共时之维两者不可或缺的意义,最终证明翻译研究在这两个维度上进行双向拓展的意义所在。

1. 不对称和语际演变

沈家煊在《不对称和标记论》(2015)一书中探讨了汉语中的语言不对称现象。其中主要分析了肯定和否定、反义词、主语和宾语、施事和受事等的语内不对称。这些言内的不对称现象主要是句法上的不对称,造成不对称的原因通过功能主义而非形式主义的语言观获得了再分析。虽然不对称现象表现在句法层面,但是造成这一现象的动因却在语义或功能层面。也就是说语言的运作并非是纯粹句法形态层面的真值运算,而是句法、语义和语用、主观和客观之间的界面式互动运作。比如在主语和宾语不对称中,有这样一个例子(沈家煊2015:222-224):

[1]a.公社拥有土地。

b.公社拥有土地———公社拥有的土地———公社的土地

c.公社拥有土地———拥有土地的公社———*土地的公社

我们可以通过提取宾语和删除动词获得[1b]这样的一个定中词组。但是,我们如果提取主语和删除动词获得的定中词组则是不合法的,如[1c]。这样就出现了所谓的主语和宾语的不对称现象。这种不对称现象可以在语义上获得解释:

这就是说,上述这种主语和宾语之间的不对称实质上是领有者和领有物之间的不对称:“领有者”一般是有生命的,主动的,在认知上具有“显着性”,因此是无标记项;“领有物”一般是无生命的,被动的,不具有“显着性”,因此是有标记的。(同上:225)

所以,就上面的例子来说,用作为具有“显着性”的无标记的领有者“公社”修饰作为无“显着性”的需要标记的领有物“土地”可以,反之则不行。这就体现了主语和宾语在汉语中的不对称,即言内的不对称现象。那么,在翻译中会不会出现原文和译文的不对称现象呢?如果存在,又如何解释这种不对称呢?言内和语际的不对称又有什么不同呢?

我们先看这样一个译例:葛浩文在翻译莫言的《红高粱》时将其中的“一天星斗”(莫言2005:5)译成了“a starry sky”(Goldblatt 2003:8)。不难看出原文和译文之间出现了修饰成分和被修饰成分的错位,也就是不对称。这个译例不能单纯地作为孤例来看待,我们需要由此进一步发问并且做出这样的思考:翻译中原文和译文之间的不对称现象可能是从原文到译文实施语际演变的结果;这一语际演变或可有规律可循,从而具有较高的理论价值。

从演变入手解释原文和译文之间的不对称,一方面说明译文的实现是因原文而起的,它们之间虽然不是真值推论关系,但是必然存在着逻辑关系;再一个方面就是,译文与原文的不对称不是突变性的(catastrophic),而是有一个演化的过程,是一种至少是语义和句法之间的界面互动过程。

既然翻译中的原文和译文之间的不对称是语际演变带来的结果,那么我们就可以借助语言学中的演变理论来解释这种现象。在这里,我们将运用历史语言学和类型语言学的理论,把翻译的语际演变分为历史性和类型性两大类,考察四组分属这两种演变的语言特征:

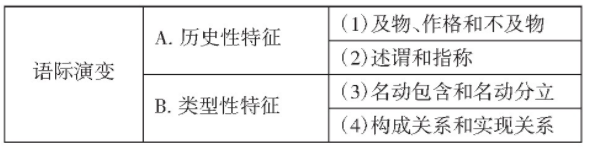

表1:翻译的语际演变分类

接下来,我们在对这些语言特征进行界定之后,将例示每组特征在翻译中的演变趋向,以说明进行历史性和类型性语际演变的翻译研究所具有的积极意义。

2. 历史性

在翻译研究中运用历史语言学的方法,主要是为了考察翻译过程中的历史演变特征。历史语言学的方法之所以能够纳入翻译研究中来,原因在于翻译中的原文和译文之间存在着时间差,当然这个时间差会有大有小。大则几个世纪,如产生于16~17世纪的莎士比亚戏剧,它们的汉译则是发生在3个世纪之后的20世纪,这个历史跨度已经相当漫长,中世纪的英语译成现代汉语,必然会受到这一历史跨度的影响。而当代英语小说的翻译,比如说菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》译成现代汉语,那么时间跨度就会相对较小,历史演变的程度就不会太大。

如果将历史语言学的研究方法纳入翻译研究中,那么如何用来描述从原文到译文的演变特征呢?这里主要是把历史语言学的研究成果应用到针对从原文到译文的演变考察上来,判断是否有着很强的适用性。这样对翻译的历史维度的研究就不会缺席,从而实现翻译研究的完整性。

当然,某种语言的历史演变也会是语言类型之间的变迁。例如,上古汉语更倾向于是一种综合性的语言类型,而到了近现代,则演变成了较倾向于分析性的语言类型。这一演变在一定程度上是受到了语言接触的影响。在翻译演变的历史语言学研究中,更多的是利用历史语言学的研究成果去描述翻译的语际之间的演变,借此说明翻译的历史之维。

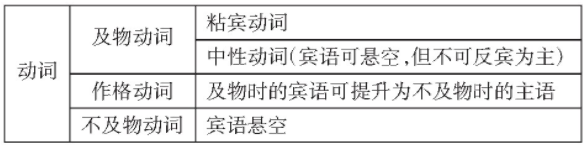

宋亚云在《汉语作格动词的历史演变研究》(2014:34)中为了考察作格动词在汉语中的历史演变,将动词进行了如下重新的界定:

表2:汉语动词的分类

依据动词从及物慢慢演变过渡到作格再到不及物这样一个历史过程,可以进行上述所做的针对动词的重新分类,也同时历史性地考察了这三种动词类型在汉语的历史发展过程中的演变转换,反映较为稳定的历史演变趋势。如果这些演变趋势也较为稳定地体现在比如汉英翻译的语义演变中,那么这就是语际演变的历史之维。在宋亚云(2014)的研究中,通过对上古汉语的研究,发现了这样一个动词的历史演变特征:原生及物动词如果在使用中脱宾,它的次生的不及物性所造成的语义信息的欠饱和需要在句法上得以补偿或弥补,如出现否定结构或连动结构。反之,原生不及物动词如果次生为带宾及物动词,这种情况所要求的句法条件可能更为宽松一些。

如果在翻译中从原文到译文也会出现这种演变过程的话,那么就说明翻译也存在着这种历史性演变特征,翻译也就带上了历史之维。

3. 类型性

对翻译中所发生的语际之间的演变的历史之维的研究求助于历史语言学的方法,那么对翻译过程中发生的语际演变的共时之维的切入,则需要类型学的帮助。在过去的研究中,往往是将翻译的历时演变等同于共时演变,所以类型学对比的方法将原文语言和译文语言进行比对,从中找出句法、语义和语用演变的类型学理据。这样就造成了翻译研究历时维度的缺失,由此使得研究流于片面,混淆了翻译演变所包含的历时维度和共时维度之间的区别。

就英汉之间的翻译来讲,我们可以通过这两种语言之间存在的类型差异来识别这两种语言之间的翻译演变特征。比如,对于汉语来讲,每个汉字以及由两个或两个以上的单字组成的字组都是完整自足的,在具体的使用过程中无需再进行标记附加。所以,汉语属于标记性较弱的语言类型。但相对来讲,英语单词的未完成度则较高,在具体的使用过程中则需要附加标记才能实现它的完整性。

汉语的一个类型特征体现在“名动包含”的格局方面,这就与英语等印欧语言的“名动分立”的格局类型构成了对比。(沈家煊2016)这与汉语的词无定类的类型特征相关。在“名动包含”的格局中,名词和动词之间范畴区别并非是泾渭分明的,动词很容易转换角色,表现出名词的句法行为。那么,在汉英互译过程中,就会不可避免地发生“名动包含”和“名动分立”这两种类型局面的相互演变。

沈家煊(同上:88-93)列举了汉语中五种“名动包含”的情形。其中第一种是,汉语中的动词既可以做谓语也可以做主语或宾语:

[2]我就佩服他这吃,他可是太能吃了。

第一个“吃”的动词性有所减弱,不仅被放置在宾语的句法位置,而且前面还有“这”这样的指示词修饰。这里虽然传统上会把“吃”看成是动词活用或名词化,但是在沈家煊看来,其实仍然是动词身份,它的这种句法表现正是“名动包含”的具体体现。但是,“吃”在英语中的对译动词“eat”则不具有相同的句法行为,所以在翻译时就需要进行类型性演变,从原来汉语的“名动包含”演变为“名动分立”:

[3]I find his appetite amazing.It seems that he can never eat himself to the full.

原来句子中的“吃”名词性和动词性兼具,既不能看成是纯粹的动词,也不能看作是纯粹的名词,这种词类的模糊性或者“梯度性”体现了“名动包含”的语言类型特征,与英语的非此即彼式的“名动分立”的“极性”(polarity)类型特征形成鲜明对比。那么它的英译必定会是毫不含糊的名词或者毫不含糊的动词,这里译成了纯粹名词“appetite”。

4. 历史演变:由句法到语义的界面驱动

4.1 及物、作格和不及物

就某种词类来说,一般包括语义内容和句法形态两部分。那么,该词类在历史上的演变也就相应地反映在语义和句法的界面关系上。就汉语动词来讲,从上述分类不难看出,动词的及物性和不及物性以及作格性一般属于语义内容,而对宾语的黏着或悬空以及朝向主语的升格(指作格动词)则属于句法层面。动词的语义内容通过历史演变获得的丰富和充实主要依靠相应的句法形态的演变,也就是说,动词的历史演变由句法-语义界面驱动,而这个驱动力是句法赋予语义的。因此,动词的历史演变是一种由句法到语义的界面驱动得来的。比如,上古汉语中的动词由及物性到不及物性的语义演变,是通过以下句法表现来驱动的:

(1)否定的施事主语句中,及物动词的宾语常常省略。

(2)连动式中,及物动词的宾语经常省略。分为:

(1)狭义连动式即动词连用结构中,动词宾语经常省略。

(2)用“而、则、以”连接两个及物动词的广义连动式中,动词的宾语常常省略。

(3)及物动词前后有“以/于/为/乎”字介宾短语修饰,宾语常常省略。

(4)及物动词前面加“自”“相”“能”“欲”,宾语常常省略。

(5)对称句式、排比句式中,动词宾语常常省略。

(6)受事宾语提前形成受事主语句,此时及物动词可以悬空。

(7)动词做宾语时,有时不带宾语。(宋亚云2014:42)

从上述对动词的分类我们已经看到,动词主要依靠其及物性和不及物性以及所配伍的主语和宾语的施受关系获得这样的语义分类:及物动词、作格动词和不及物动词。那么,呼应这样的语义分类,我们又可以对动词进行句法分类:粘宾动词、中性动词(或悬宾动词)、反主动词以及空宾动词。上古汉语中动词在及物性、作格性和不及物性这个语义梯度的滑动或演变正是通过上述七种句法条件的驱动从而实现的。这同时也说明了一些动词由原发的及物动词向不及物动词演变的句法体现,也就是说动词的语义演变是由句法演变带动实施的。

按照这一思路,我们可以对以下这段文字的翻译进行分析,以便发现其中是否具有语际演变的历史性,以及由句法驱动的界面互动这一观点的解释力有多大:

[4]重要的是,大地上洒满了阳光。阳光是七彩的,阳光是缤纷的,它们飘飘洒洒,雨一样,羽毛一样,把每一片花瓣、每一张笑脸以至于每一颗门牙都照得通体透亮。阳光把所有物质的色彩都揭示出来了。大地上绿是绿,红是红,紫是紫,黄是黄。(毕飞宇2014:153)

[5]The most important element is sunlight shining down on everything,a rainbow sprinkling the world with its colourful rays,like a light rain or feathers to brighten every flower petal,every smiling face,even every exposed tooth.The sun will highlight the colour of everything,making the green of the earth greener,the red redder,the purple more purplish,and the yellow even more yellow.(Goldblatt 2014:174-175)

译者在翻译这段原文时,遇到了带宾动词如“洒满”,以及通过“把”字这样的句法结构实施的悬宾动词。翻译的历史性演变思维告诉我们这些动词在译文中潜在地具有演变的可能性,这种演变是借助句法结构的变更实现的,也就是说需要求助句法驱动来实现原文到译文的界面转换。如果说在单语中,动词从原生的及物性演变为作格性再演变为不及物性属于顺向演变,那么反过来的话就属于逆向演变。对于“大地上洒满了阳光”来说,“洒满”是及物动词,带有“阳光”这一宾语。按照历史性演变的思维,译者就可以将“阳光”这个宾语悬置,但是这一悬置必须配备句法结构,在这里就是介词结构“on everything”。这个翻译演变属于顺向性的历史演变。

而在这一段中出现了两个“把”字结构,分别是“把每一片花瓣、每一张笑脸以至于每一颗门牙都照得通体透亮”和“阳光把所有物质的色彩都揭示出来了”。其中的两个动词“照”和“揭示”作为原生性的及物动词都是借助“把”字结构实现了宾语的悬置。如果说这两句原文中的动词演变成为悬宾动词是顺向性地由其原生性的及物动词历史性演变而来的话,那么译者就可以考虑逆向演变的可能性,也就是将原文的悬宾动词演变为英文的带宾及物动词。这里的译文就体现了逆向历史演变思路,分别译成了两个及物带宾动词“brighten”和“highlight”。

4.2 述谓和指称

这种由句法带动语义的界面驱动模式同样也会发生在述谓和指称的翻译演变过程中。例如,下面这句汉语句子的英译:

[6]a.他杀死了一只老虎。

b.He killed a tiger.

c.He did kill a tiger.

d.He has killed a tiger.

e.That he killed a tiger is a fact.(沈家煊2016:243)

同样一个汉语句子,我们可以翻译成四种句法形态各异的英语句子。而实际上,除了第一个译文与原句从句法形态上和语义内容上一致之外,其他三句译文都在这两个层面上发生了变化:句法上附加了“did”“have”和主语从句;相应地,语义也发生了演变,也就是从原文的述谓性变成了指称性,并且这三个译句的指称性也逐渐递增。我们将这个情形与上述上古汉语动词的演变特征进行比较之后,发现这种语际演变也具备由句法带动语义而实施的历史性界面驱动特征。这里的述谓性和指称性都是英汉两种语言所共有的类型特征,很难讲英语更偏向于述谓类型,而汉语更偏向于指称类型。所以,我们在这里将这种从述谓演变为指称的语际演变看作是历史性演变。

研究上古汉语动词的历史演变考察的主要是言内动词的语义与句法关系特征的变化。如果把这一视角放置在翻译中所涉及到的两种语言之间加以运用,那么就带上了一定的类型学意义。比如,我们在这里从动词的翻译入手考察它们在汉译英的过程中发生的词义-句法界面的演变,那么就涉及到了英语和汉语两种语言类型,当然这种研究也会具有一定的历史语言学的特征,也就是从汉语译入到英语也是一个历史的过程,尽管这一过程非常的短暂。所以翻译是一种语际性的带有类型学和历史语言学特征的语言活动。

如果我们以一个句子作为翻译单位来讲,句子是对某个事态的描述,是人的最为原初的语言直观所得,所以在历史性的次序上应该最先出现,也就是说述谓性特征是最初出现的语义特征;接着,述谓性表达接受指称性的物化加工,于是述谓性就转变为了指称性的表达,指称性也就成了次生性的语义特征。指称的物性特征说明它包含识别自身的内在特征,这些特征再进一步被抽绎出来,用来定义和修饰被物化了的事态,那么修饰性语义就应运而生。从述谓到指称再到修饰,是一个从原生到次生再到再生的历史显现次序。在翻译中,从原文到译文也是按照这个次序顺向或逆向演变的话,那么这种演变就体现出了历史性的语际演变特征。

5. 类型演变:由语义到句法的界面驱动

5.1 构成关系和实现关系

先前对英汉两种语言的认识只是局限在英汉两种语言的结构差异或句法差异上,而很少考察各自语言中的语义差异,或者是语义-句法界面差异。用语义层面和句法层面之间的界面关系来识别语言的类型也是一种可行的办法。这样就会出现两种语言类型:一是构成关系,一是实现关系。前者呼应的是语义和句法之间的相互内在关系,汉语属于这种类型;后者呼应的则是语义和句法之间的相互外在关系,英语等印欧语言属于这种类型。这里有一个英语句子:

[7]I bought him a book.

这个句子是用双及物句式实现“给买”的语义内容,也就是通过句法结构去实现所意图的语义内容。这个句子中语义和句法之间的界面关系体现了实现关系的语言类型特征。但是,翻译成汉语时,这种实现关系则无法兑现,只能将“给买”的语义直接呈现在句法层面:

[8]我给他买了一本书。

这样语义和句法之间是构成关系,不需要再去迂回地利用一定的句式去实现所意图的语义内容。这是一种从英语的实现关系演变为构成关系的类型转换,也是从语义和句法的相互外在界面关系演变为语义和句法之间的相互内在界面关系。

再如,英语可以这样表达:

[9]He eyed at me.

这里,“eye”被名词动用来实现事件语义。但汉语却不能说:“他眼了我(一眼)”,而是要说“他看了我一眼”。反过来,对于名词动用来说,汉语动词和名词之间因为是构成关系,动词即可直接用作名词,无需借助形式来实现;但英语则需要附加形式标记才可以实现动词名用。

无论是汉译英中由构成关系演变为实现关系,还是英译汉中由实现关系演变为构成关系,都需要从语义出发,再构成性地或实现性地抵达目的语的句法层面。换句话说,从原文句子到译文句子的翻译,如果形式感越强,则说明实现性越强。如下面这个英文句子有三个中译句:

[10]a.Variety is the spice of life.

b.多样性是生活的调味品。

c.丰富多彩会让生活有滋有味。

d.生活有百味,人生才美味。

原文句子是实现性的,因为它用了“spice”作为隐喻,也就是借助具体可感的事物去实现对“variety”针对“生活”的抽象意义。这三个译句可能类型演变不明显,可以归入等价演变或零度演变范畴。第一个译句基本属于直译,也使用“调味品”去隐喻性地实现对“多样性”的理解。到了第二、第三个译句,形式性特征更加明显,不但多多少少沿用了原文的隐喻,并且第二句使用了四字格,第三句使用了对仗句式,这些形式化特征都是为实现原文的语义内容服务的,所以与原句有着等值的类型演变关系。

5.2 名动包含和名动分立

下面再看一个汉译英的例子:

[11]a.他想了想。

b.He gave it a thought.

汉语句子中的第二个“想”属于“名动包含”,不需要对“想”予以形式标记就可以实现动名转换,它的语义和句法之间的关系属于构成关系。相比较而言,英译句子中的“thought”则是具有形式标记的动词的名词化,再加上双及物句式的应用,就将原句的构成性语义-句法界面关系演变为一种实现关系。这就说明了这句话的语际演变是在原文的语义驱动下,经过构成关系到实现关系的类型转换,最后呈现为译文的句法形态的。

在汉英翻译中,名动包含和名动分立的类型对立还会表现在汉语原文中的名动包含的词汇单位容易在翻译中遭受消解式演变,如下面这句话的翻译:

[12]a.你倒牵挂起他来了?绮云背过身,在黑暗中冷笑了一声。我看你不是牵挂,是害怕。(苏童2015:81)

b.Who are you afraid for,him or yourself?Ithink you’re worried about what will happen when people learn that you’re carrying the bastard offspring of a stray animal.(Goldblatt 1995:94)

这里的原文中有两个“牵挂”,前一个是动词,后一个是名词。虽然有词性的变化,但是这种变化并不随形态而变化,所以体现了名动包含的类型特征。而这个类型特征被翻译成英语,就容易受到英语所具有的名动分立类型特征的影响,这种名动包含发生了解体式演变:分别译为“be afraid for”和“be worried about”,没有还原出原文的名动包含类型特征。

6. 结语

借助语言学理论来认识理解翻译往往是从对比语言学的角度出发得以实施的。而这一对比角度仍然需要进一步地丰富。那么,在这里就引入了历史和类型两个维度。这里所引入的这两个维度又进而体现在语义和句法这两个语言层面及其界面的互动关系上。这就需要我们从历史语言学和类型学研究成果中寻找出语言的历史演变和类型演变特征,去有效地观照翻译过程。或者翻译研究者自己去关注所涉及的语言拥有的历史和类型演变特征,依循这两个方向去拓展翻译研究的空间。

这种研究路向其实暗含着对当下甚嚣尘上的翻译研究取向的一种回归。这是因为,翻译研究受大环境的影响,精力多集中在大的决策性的问题上,翻译研究所涉及的具体转换问题则交给了迅速发展起来的翻译工具、翻译机器或人工智能去解决。但是,翻译这种人类行为其有趣的一面却恰恰体现在了它是人之所为的活动,翻译软件也好,语料库也罢,说到底都是人的“假体”,最终还是不能代替人。翻译不仅需要人去做,而且也要由人来对它进行理论分析。希望当下的研究能够将翻译研究拉回到人的本位上来。

参考文献

毕飞宇.2014.推拿[M].北京:人民文学出版社.

布林顿,特劳戈特.2016.词汇化与语言演变[M].北京:商务印书馆.

莫言.2005.红高粱家族[M].上海:上海文艺出版社.

沈家煊.2015.不对称和标记论[M].北京:商务印书馆.

沈家煊.2016.名词和动词[M].北京:商务印书馆.

宋亚云.2014.汉语作格动词的历史演变研究[M].北京:北京大学出版社.

苏童.2015.米[M].上海:上海文艺出版社.

Goldblatt,H.1995.Rice[M].tr.New York:William Morrow and Company,INC.

Goldblatt,H.2003.Red Sorghum[M].tr.London Arrow Books.

Goldblatt,H.2014.Massage[M].tr.Melbourne:Penguin Books.